Feste Arbeitsstrukturen mit städtischen Akteuren etablieren

Was ist gemeint?

Ziel ist die langfristige Installation von Arbeitsstrukturen zwischen Stadtverwaltung und städtischen Akteuren, (bspw. aus Wirtschaft, Wissenschaft oder organisierter Zivilgesellschaft), die sich kontinuierlich mit Fragen der klimaresilienten Stadtentwicklung befassen und bearbeiten. Derartige Organisationseinheiten beruhen auf Freiwilligkeit bspw. in Form einer städtischen/ regionalen Klimaallianz oder eines Städtenetzwerks. Entscheidende Merkmale dieser Organisationseinheit sind, neben der Kontinuität, ein fester Teilnehmer:innenkreis, der ggf. bei Bedarf um Dritte ergänzt wird[1].

Warum ist das wichtig?

Bei der Umsetzung einer klimaresilienten Stadtentwicklung hat die Stadtverwaltung zum Teil nur geringen Einfluss auf Sektoren, die starke CO2-Emittenten sind. In Kooperationen oder Netzwerken profitieren beide Seiten von der Partnerschaft: Die Bündelung von Fachwissen und der Wissensaustausch führt zum Lernen voneinander, dem besseren Verständnis füreinander und zu praktischen Lösungen. Unternehmen und Vereine tragen aktiv zur Transparenz und Umsetzung klimaresilienter Stadtentwicklung bei und begleiten ebenso städtische Aktivitäten[2]. Ergänzender Mehrwert ist die öffentlichkeitswirksame Beteiligung der Partner:innen an der Schaffung einer lebenswerten Stadt für alle[3].

Wie wirkt es?

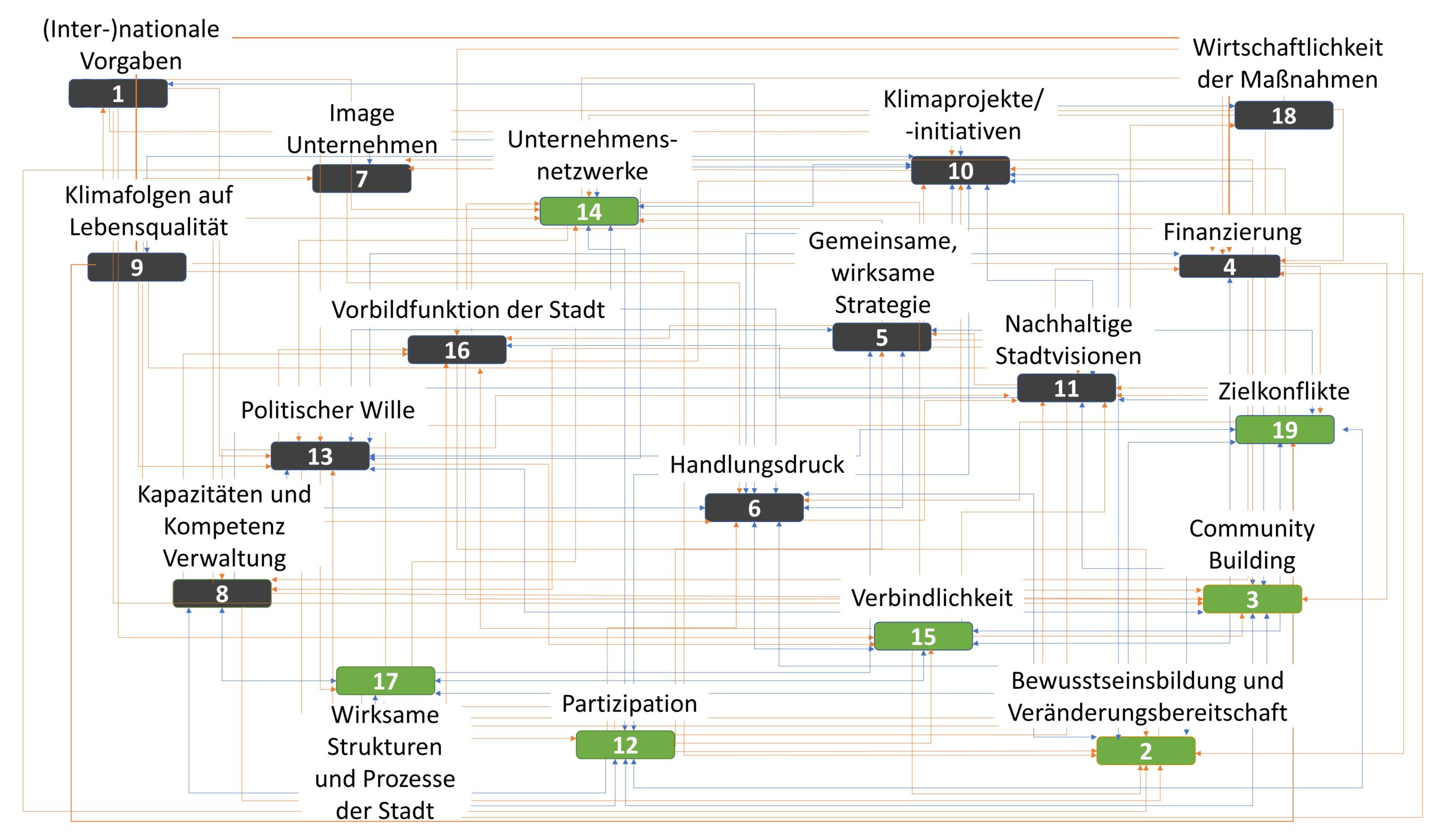

Die Abbildung gibt eine Übersicht, welche Stellhebel der Systemwirkung von Klimahandeln das Etablieren fester Arbeitsstrukturen mit städtischen Akteuren positiv beeinflusst.

Tipps

- Mit Interessengruppen zusammenarbeiten: Es ist wichtig darauf zu achten, dass keine Überbewertung einzelner sich beteiligender Interessen stattfindet, ausdauernde Motivation in Gruppen gesichert wird, Räume zum Experimentieren bereitgestellt werden, Pioniere gefördert werden, das Wissen von Laien/Aktivisten angemessen behandelt und bewertet wird[4].

- Unternehmensnetzwerke aktivieren: Vorhandende Unternehmensnetzwerke speziell zum Thema Klimaschutz aktivieren oder ausbauen, um starke Kooperationsbereitschaft mit den Städten zu sichern[5].

- Suchen Sie Verbündete in der Führungsebene: Zugpferde in Form von politischen Führungspersönlichkeiten werden als Voraussetzung für die Entwicklung effektiver Klimaaktivitäten gesehen[6].

- Unterstützenden politischen Kontext nutzen: Die politische Diskussion über zukünftige Interventionen auf den übergeordneten Ebenen kann bereits Impulsgeber für Aktivitäten auf lokaler Ebene sein[7].

- Handlungsdruck nutzen: Nutzen Sie den Handlungsdruck, der sich bspw. aus medialer Aufmerksamkeit, Extremereignissen (einmalige Ereignisse/ Schockerlebnisse wie Überflutungen) oder regelmäßigen Ereignissen wie Wahlen, ergibt[8].

Quellen:

[1] Institut für Urbanistik 2018: 36ff.: https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/248422

[2] Institut für Urbanistik 2018: 36: https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/248422

[3] Institut für Urbanistik 2018: 48f.: https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/248422

[4] Van der Heijden, J. (2019): Studying urban climate governance: Where to begin, what to look for, and how to make a meaningful contribution to scholarship and practice. In: Earth System Governance 1.

[5] Sohre, A. (2014): Strategien in der Energie- und Klimapolitik. Bedingungen strategischer Steuerung der Energiewende in Deutschland und Großbritannien. Springer VS, Wiesbaden.

[6] Engels, A.; Wickel, M.; Knieling, J.; Kretschmann, N.; Walz, K. (2018): Lokale Klima-Governance im Mehrebenensystem: formale und informelle Regelungsformen. In: Von Storch, H.; Meinke, I.; Claußen, M. (Hg.): Hamburger Klimabericht. Wissen über Klima, Klimawandel und Auswirkungen in Hamburg und Norddeutschland. Springer Spektrum, Berlin.

[7] Van der Heijden, J. (2019): Studying urban climate governance: Where to begin, what to look for, and how to make a meaningful contribution to scholarship and practice. In: Earth System Governance 1.

[8] Sohre, A. (2014): Strategien in der Energie- und Klimapolitik. Bedingungen strategischer Steuerung der Energiewende in Deutschland und Großbritannien. Springer VS, Wiesbaden.